4

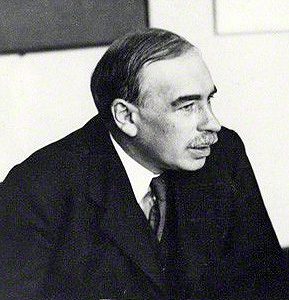

John Maynard Keynes – National Self-Sufficiency

National Self-Sufficiency è una lecture pronunciata da John Maynard Keynes all’University College di Dublino il 18 aprile 1933, poi pubblicata nel giugno dello stesso anno sulla “Yale Review” (Vol. 22, no. 4), quindi ripresa dalla rivista “New Statement and Nation” nel luglio dello stesso anno.

Il grande economista autore di The General Theory of Employment, Interest and Money, le cui idee hanno plasmato l’economia e la politica del XX secolo, affronta in questo testo fondamentale della sua bibliografia il tema dell’autosufficienza economica della nazione, proprio mentre (siamo nel 1933) Franklin Delano Roosevelt viene eletto alla presidenza degli Stati Uniti.

Pur ricordando, all’inizio del suo discorso, di essere stato “allevato nel rispetto del libero commercio” – che per Keynes non è solo “una dottrina economica che una persona razionale ed istruita non poteva mettere in dubbio”, ma anche “parte della legge morale – Keynes rileva che è avvenuto in lui un vero e proprio mutamento della “prospettiva del pensiero”, in altre parole un cambiamento di mentalità.

In estrema sintesi – senza entrare nello specifico della teoria economica – Keynes sostiene “sulla base dell’esperienza” che “la specializzazione internazionale e diffusione geografica del capitale” porta con sé “l’imperialismo economico”, in quanto votato incessantemente alla conquista dei mercati esteri. Inoltre, il free trade genera quel fenomeno di “fuga del capitali” che si oppone alla realizzazione delle “opportune manovre interne di politica economica”.

L’assunto keynesiano è chiaro: “Cerchiamo di far sì che i beni vengano prodotti al proprio interno quanto più ragionevolmente e convenientemente è possibile” e “soprattutto [facciamo in modo] che la finanza sia essenzialmente nazionale”.

Sarebbe ovviamente arbitrario e forzato ascrivere John Maynard Keynes all’elenco anche solo degli ambientalisti ante-litteram. E’ altrettanto vero, però, che pur non essendosi mai occupato di ambiente e di ecologia in senso stretto, il pensiero di Keynes ha avuto almeno a partire dal secondo dopoguerra una enorme, incalcolabile influenza su tutti gli aspetti dell’economia e della società capitalista occidentale.

Non può essere un caso se nel Regno Unito, patria dell’economista, la storica vittoria del Partito Laburista alle elezioni del 1945 costituì l’apripista mondiale delle politiche di welfare, con il Piano Beveridge. Né sarà un caso che nel programma presentato dal Partito Laburista stesso in occasione di quelle elezioni ci sia un “White Paper on National Parks”, prodromo all’approvazione, nel 1949, del “National Parks and Access to the Countryside Act”, la prima legge quadro su quelli che saranno i parchi nazionali.

Non si può negare, del resto, che sul piano personale Keynes fosse “innamorato” della sua Grantchester, che celebra spesso nei suoi scritti come una salutare oasi verde in cui la natura offre all’essere umano la più profonda pace interiore.

Che questa sensibilità ambientale portasse Keynes a riconoscere il valore “economico” dei servizi offerti dalla natura, non è però una mera ipotesi. Almeno a giudicare dalle righe del passo keynesiano che riportiamo in questa antologia.

Non è infatti difficile scorgere, in queste parole, il riflesso di quella straordinaria capacità di intuizione e previsione degli scenari futuri che ha fatto del grande economista un baluardo del pensiero del secondo Novecento.

Per Keynes, il free trade, il libero scambio senza limitazioni avrebbe presto o radi portato a uno scenario futuro fatto di guerra e dittatura e mancanza di libertà. La finanza, basandosi sull’esclusivo criterio “del contabile”, riduce tutto il mondo a merce (dividendo il mondo in ciò che “paga” o “non paga”). Ogni cosa è ridotta a profitto marginale. Distruggiamo tutto quello che non ha immediato valore economico – e l’esempio di Keynes va al mondo dell’agricoltura, ai metodi tradizionali di coltivazione – mandiamo in rovina uomini e cose “per ricavare un decimo di penny in più”.

L’accenno all’agricoltura non è retorico né tantomeno casuale. Keynes più sotto spiega e puntualizza:

“Distruggiamo la bellezza della campagna perché gli splendori della natura che non appartengono a nessuno non hanno valore economico. Siamo capaci di spegnere il sole e le stelle perché non pagano dividendi”.

John Maynard Keynes

National Self-Sufficiency

L’autosufficienza di una nazione

In The Yale Review, vol.22 n. 4, (giugno 1933)

Sono stato educato, come la maggior parte degli inglesi, a rispettare il libero scambio non solo come una dottrina economica di cui una persona razionale e istruita non può dubitare, ma quasi come parte della legge morale. Consideravo l’allontanamento da esso come un’imbecillità e un oltraggio insieme. Pensavo che le incrollabili convinzioni liberiste dell’Inghilterra, mantenute per quasi cento anni, fossero sia la spiegazione davanti all’essere umano che la giustificazione davanti al cielo della sua supremazia in campo economico.

Riguardando oggi le affermazioni di queste verità fondamentali che allora ho espresso, non mi trovo a contestarle. Eppure l’orientamento del mio pensiero è cambiato; e condivido questo cambiamento di opinione con molti altri. In parte, infatti, il mio background di teoria economica è cambiato. Non dovrei accusare l’onorevole Baldwin, come feci allora, di essere “vittima dell’errore protezionistico nella sua forma più cruda”, perché riteneva che, nelle condizioni esistenti, un dazio potesse fare qualcosa per diminuire la disoccupazione britannica. Ma principalmente attribuisco il mio cambiamento di prospettiva a qualcos’altro: alle mie speranze, paure e preoccupazioni, insieme a quelle di molti o della maggior parte, credo, di questa generazione in tutto il mondo, che sono diverse da quello che erano allora. È stato un lungo lavoro uscire dalle abitudini mentali del mondo del diciannovesimo secolo, quello di prima della guerra. Ma oggi, finalmente, a un terzo del ventesimo secolo, la maggior parte di noi sta uscendo definitivamente dal diciannovesimo; e quando raggiungeremo il suo punto mediano, è probabile che le nostre abitudini mentali e ciò che ci interessa saranno tanto diversi dai metodi e dai valori del diciannovesimo secolo quanto ogni altro secolo lo è stato da quello che l’ha preceduto.

(…)

C’è un’altra spiegazione, credo, per questo riorientamento delle nostre menti. L’Ottocento ha portato a livelli straordinari il criterio di quelli che si possono chiamare in breve i risultati finanziari, come prova dell’opportunità di qualsiasi azione promossa dall’azione privata o collettiva. L’intera condotta della vita è stata trasformata in una sorta di parodia dell’incubo di un contabile. Invece di usare le loro risorse materiali e tecniche enormemente aumentate per costruire una città delle meraviglie, hanno costruito baraccopoli; e ritenevano giusto e consigliabile costruire baraccopoli perché i bassifondi, alla prova dell’impresa privata, “pagavano”, mentre la città delle meraviglie sarebbe stata, secondo loro, un atto di sciocca stravaganza, che, nell’idioma imbecille dell’infatuazione finanziaria, avrebbe “ipotecato il futuro”; sebbene la costruzione oggi di grandi e gloriose opere possa impoverire il futuro, nessuno può vederlo fino a quando la sua mente è assediata da false analogie da una contabilità irrilevante.

Ancora oggi passiamo il nostro tempo – per metà invano, ma anche, devo ammetterlo, per metà con successo – a cercare di persuadere i nostri compatrioti che la nazione nel suo insieme sarà sicuramente più ricca se uomini e macchine disoccupati saranno usati per costruire case indispensabili, di quanto non lo sarà se sono mantenuti nell’ozio. Perché le menti di questa generazione sono ancora così offuscate da calcoli fasulli, che diffidano di conclusioni che invece dovrebbero essere ovvie: questo perché fanno affidamento su un sistema di contabilità finanziaria che mette sempre in dubbio se una tale operazione “pagherà”. Dobbiamo rimanere poveri perché non “paga” essere ricchi. Dobbiamo vivere in tuguri, non perché non possiamo costruire palazzi, ma perché non possiamo “permetterceli”.

La stessa regola del calcolo finanziario autodistruttivo governa ogni ambito della vita. Distruggiamo la bellezza della campagna perché gli splendori della natura che non appartengono a nessuno non hanno valore economico. Siamo capaci di spegnere il sole e le stelle perché non pagano dividendi. Londra è una delle città più ricche nella storia della civiltà, ma non può “permettersi” i più alti standard di progresso di cui sono capaci i suoi stessi cittadini che vi abitano, perché non “pagano”.

Se oggi avessi il potere, mi metterei senza indugio a dotare le nostre capitali di tutti gli accessori dell’arte e della civiltà secondo gli standard più elevati di cui i cittadini di ciascuna di esse sono individualmente capaci, con la convinzione che ciò che posso creare me lo posso permettere – ed essendo sicuro che il denaro così speso non solo sarebbe meglio di qualsiasi sussidio, ma renderebbe inutile qualsiasi sussidio. Perché con quello che abbiamo speso per il sussidio di disoccupazione in Inghilterra dopo la guerra, avremmo potuto fare delle nostre città le più grandi opere dell’uomo al mondo.

Per dire ancora: fino a poco tempo fa abbiamo concepito come un dovere amorale rovinare i coltivatori del suolo e distruggere le secolari tradizioni umane legate all’agricoltura solo per poter ottenere una pagnotta un decimo di centesimo in meno. Non c’era niente che non fosse nostro dovere sacrificare a questo Moloch e Mammona insieme; poiché credevamo con assoluta fede che l’adorazione di questi mostri avrebbe superato il male della povertà e condotto la generazione successiva in modo sicuro e confortevole, sulla base dell’interesse composto, verso la pace economica.

Oggi subiamo la disillusione, non perché siamo più poveri di prima – anzi anche oggi godiamo, almeno in Gran Bretagna, di un livello di vita più elevato che in qualsiasi epoca precedente – ma perché altri valori sembrano essere stati sacrificati, e quel che è più grave, sacrificati inutilmente. Perché il nostro sistema economico, alla prova dei fatti, non ci consente di sfruttare al massimo le possibilità di ricchezza economica offerte dal progresso della nostra tecnica, ma è ben al di sotto di questo, portandoci a ritenere che avremmo potuto anche utilizzare il margine in modi più soddisfacenti.

immagine: di pubblico dominio da wikipedia